|

| Franco Pinna / QUALCHE SGUARDO DELLA TARANTA |

I materiali selezionati per questa mostra, in anteprima di una ben più vasta e articolata (LO SGUARDO DELLA TARANTA), ancora in fase di preparazione, forniscono testimonianza, per quanto numericamente ridotta, dei metodi perseguiti e degli esiti conseguiti da Franco Pinna durante la spedizione salentina del 1959. Le conoscenze a loro supporto derivano dai risultati della catalogazione del corpus anthropologicum del fotografo che l’ARCHIVIO FRANCO PINNA/LABORATORIO DI STUDI SUL FOTOGIORNALISMO di Roma sta conducendo da oltre un decennio, ottenendone le pubblicazioni scientifiche e le mostre più attendibili in materia.

Buona parte della fama di Franco Pinna (La Maddalena/SS 1925 - Roma 1978), uno dei maggiori fotografi italiani del Novecento, è legata alle campagne di documentazione scientifica che ha svolto al seguito di Ernesto De Martino (1908-1965), probabilmente il massimo antropologo italiano del secolo scorso.

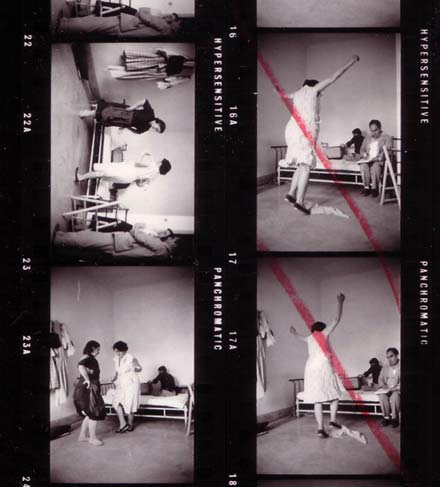

In precedenza, Pinna aveva seguito De Martino in Lucania, nel 1952, nel 1956, partecipando alle ricerche sul campo che avrebbero portato lo studioso alla pubblicazione di MORTE E PIANTO RITUALE NEL MONDO ANTICO (Einaudi 1958). In una terza occasione, da cui sarebbe derivata materia per una nuova pubblicazione, LA TERRA DEL RIMORSO (Il Saggiatore 1961), Pinna venne coinvolto nella spedizione in Salento che De Martino allestì nel 1959 per seguire de visu le manifestazioni di tarantismo, caratteristiche ritualità apotropaiche connesse ai presunti effetti dei morsi delle tarantole, nel periodo della annuali festività dei SS. Pietro e Paolo (20 giugno-10 luglio). I pochi vincoli operativi non hanno impedito a Pinna di ricavare, dalla spedizione, una memorabile documentazione visiva, una delle più straordinarie che la fotografia italiana e in particolare la sua produzione neorealistica, per la quale si è recentemente chiarita l’importanza essenziale dell’indagine, possano ricordare. Non era, quella di Pinna, la prima circostanza in cui il tarantismo salentino veniva ripreso fotograficamente. Fu però la prima volta che di quegli eventi ci si propose di fornire una rappresentazione quanto più organica ed analitica possibile, nella coscienza che già alla fine degli anni Cinquanta tali manifestazioni fossero fenomeni in via di progressiva sparizione. Per perseguire questo obiettivo, Pinna si sforzò di adeguare i modi della documentazione di cronaca, da lui normalmente praticati come fotogiornalista, a una nuova funzione, più disponibile alle esigenze scientifiche che la missione demartiniana, attrezzata anche per parallele registrazioni sonore, avrebbe potuto pretendere. Il più rilevante fra i metodi adottati é quello della “Sequenza Continua”, "paracinematografico" nella sua concezione di fondo, che Pinna aveva già sperimentato. Nel corso delle oltre due settimane di missione trascorse in Salento, Pinna ha realizzato una documentazione fotografica che comprende circa 600 riprese, ambientate principalmente fra Nardò, Galatina e Cerfignano. La parte realizzata attorno alla festa patronale di Galatina (28-30 giugno), dove, dentro e fuori la Cappella di San Paolo, si svolgevano esibizioni pubbliche degli impossessamenti derivati dal morso della "taranta" e delle seguenti liberazioni, riguardanti prevalentemente ragazze e donne, costituisce il fulcro centrale della documentazione. Non meno attenzione viene comunque riservata al contorno preparativo di Nardò, dove vengono simulate le cosiddette Terapie Domiciliari, che permettono a Pinna e a De Martino di seguire per la prima volta un intero Ciclo Coreutico di "spossessione" (il ballo spasmodico che le "tarantate" eseguivano sotto il ritmo incalzante di una musica popolare), e a un successivo epilogo a Cerfignano, luogo di residenza di una delle "tarantate" (Filomena) fra le più attive negli "spossessamenti" svoltisi qualche giorno prima a Galatina.

A distanza di tempo, oggi sappiamo che l’autonomia informativa ed evocativa delle fotografie di Pinna, malgrado qualche tentativo di ridimensionamento a favore di ipotetiche direttive demartiniane che al momento rimangono frutto di immaginazione (cfr. F. Faeta in I viaggi nel Sud di Ernesto De Martino, Bollati Boringhieri 1999), permette di fornirci sul tarantismo uno straordinario strumento conoscitivo che non serve solo d’integrazione alla ricerca antropologica.Oggi sappiamo che difficilmente la nostra memoria collettiva sul tarantismo farebbe a meno di quelle immagini, quasi allo stesso livello delle analisi di De Martino. Pinna è diventato parte integrante della nostra nozione di tarantismo, come De Martino, come Maria e Rosaria di Nardò, come Filomena di Cerfignano, come altri personaggi che i due ebbero modo di incrociare in quella celebre spedizione del 1959. Più in generale, oggi attribuiamo un valore imprescindibile alla documentazione visuale dei fenomeni antropologici, diversamente da quanto capitava in epoche nelle quali il medium letterario esercitava su di essi un primato esclusivo di competenza. È per questa ragione che l’esperienza di Pinna in Salento merita una considerazione tutta speciale nell’evoluzione della coscienza collettiva attorno ai fatti antropologici, non solo d’ambito nazionale.

|

|

|

| |

|

Franco Pinna

Franco Pinna (La Maddalena/SS 1925-Roma 1978) è stato certamente uno dei maggiori fotografi italiani del Novecento.

I suoi esordi professionali (1952), dopo la militanza nella Resistenza romana e una breve esperienza come operatore di cinedocumentari, avvengono nell’ambito della cooperativa Fotografi Associati (con Plinio De Martiis, Caio Garrubba, Nicola Sansone, Pablo Volta). La pratica della fotografia giornalistica viene concepita in parallelo a un’intensa militanza politica nella quale Pinna si distingue come attivista del Partito Comunista Italiano; in questa veste ha ripreso, con Tazio Secchiaroli, le cariche della polizia contro una manifestazione anti-NATO (Roma, giugno 1952), riuscendo a sfuggire alla reazione delle forze dell’ordine e impiegando di fatto i metodi da blitzphotographie che in seguito avrebbe caratterizzato il “paparazzismo”.

Fra il 1952 e il 1959, le esperienze fotografiche di Pinna si collocano fra quelle che in modo più appropriato ed esemplare vengono ritenute neorealiste. Nell’autunno del 1952, Pinna segue l’antropologo Ernesto De Martino in una prima spedizione scientifica multidisciplinare effettuata in Lucania, prevalentemente nella provincia di Matera, a cui ne avrebbe fatto seguito un’altra (1956), prevalentemente nella provincia di Potenza. Da esse, Pinna ha ottenuto documentazioni di straordinario valore espressivo e culturale che sono state di volta in volta presentate in esposizioni di notevole successo. Nel 1956, dietro l’antropologo Franco Cagnetta, Pinna compie un’intensa indagine fotografica sulle condizioni materiali e morali delle borgate romane, adottando per la prima volta la sequenza come forma di rappresentazione di riti e di eventi, e ricavando da essa esiti paralleli a quelli che Cesare Zavattini aveva teorizzato nel cosiddetto “pedinamento”. Sempre nel 1956, in seguito all’occupazione dell’Ungheria da parte dell’URSS, Pinna conclude la sua militanza nel P.C.I.

Nel 1959, la fotografia di Pinna finalizzata alla ricerca antropologica raggiunge il suo apice di maturità nel corso di una spedizione in Salento dietro i riti del tarantismo, ancora al seguito di Ernesto De Martino, sviluppandosi al meglio i presupposti già segnalati dalle documentazioni delle borgate romane. Nello stesso anno, Pinna pubblica il suo primo fotolibro, La Sila, affermando la sua autonomia rispetto all’ambito strettamente antropologico a cui erano legate le esperienze demartiniane. Ad esso fa seguito, nel 1961, Sardegna una civiltà di pietra, il suo fotolibro più significativo. Nello stesso anno, il modesto trattamento riservatogli da De Martino ne La terra del rimorso, resoconto scientifico della spedizione in Salento, compromette i rapporti fra il fotografo e lo studioso.

Reporter prediletto di periodici come “Noi Donne”, “L’Espresso” e “Panorama”, Pinna diventa dal 1964 fotografo di fiducia di Federico Fellini, per il quale aveva già lavorato nel corso della preparazione de La strada. Dai film del regista (Giulietta degli spiriti, Tre passi nel delirio/Toby Dammit, Satyricon, Block-notes di un regista, Roma, Amarcord, Il Casanova di Federico Fellini), Pinna ricava materiale per illustrare special nei più noti periodici del mondo e fotolibri di larga diffusione (Fellini’s Filme). La morte improvvisa gli ha impedito di concludere il progetto di documentazione Itinerari emiliani, iniziato nel 1976 per conto della Regione Emilia-Romagna, e di svolgere ulteriore attività organizzativa all’interno dell’A.I.R.F. (Associazione Italiana Reporter Fotografi).

|

|